唐山南湖老礦區重生 攝影/倪靖波

非單一型的則為數更多

這些城市中

有七八成已進入成熟期或衰退期

歲月流逝

因資源枯竭而被廢棄的礦坑也越來越多

那些廢棄的礦坑

要如何重生

1

我們的困境

遼寧鞍山大孤山鐵礦,亞洲最深的露天鐵礦。今天這座巨型礦坑仍在源源不斷提供著礦石,也成為一些旅行者參觀攝影的特別目標。攝影/張源

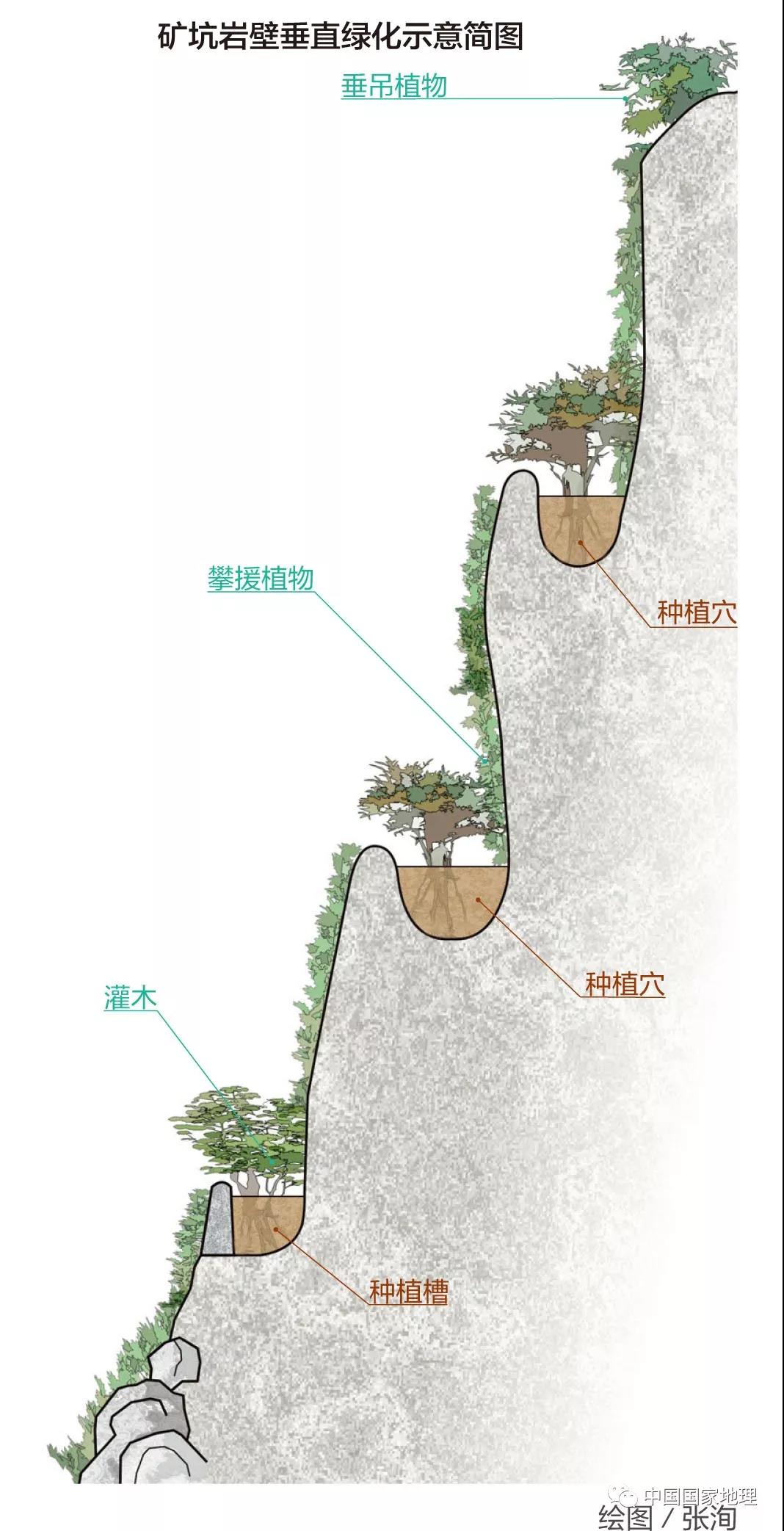

大多礦坑在開采之前往往是青翠的山林,多年的挖掘不僅使植被蕩然無存,將山峰削平,平地再繼續下挖,形成凹陷的大坑。

它們很多地形復雜,結構不穩,保守粉塵、積水、滑坡、土壤板結、重金屬污染、地下水污染等等嚴重的問題。

種種結癥之下,使礦坑難以像正常土地一樣利用。大大小小的廢礦坑猶如青山秀水中的斑禿,城市肌體中的傷疤,讓人不禁生出一聲嘆息。

內蒙古扎賚諾爾露天礦。攝影/戴煒

由此,這些“摸不得、咬不動”的過氣礦區,令人望而生畏,成為大地的“病肢”、“梗塞”甚至是“偏癱”,它們占據著城市及周邊大量的土地資源,成為城鎮轉型、產業提升和環境、競爭力的巨大拖累。

稱為“煤電之城”的阜新煤礦群在百年開采后進入萎縮期,先后出現了二十幾個沉陷盆地和露天大坑;

曾號稱“銅都”的東川銅礦在40年高產輝煌后,2001年枯竭,上萬人的小鎮人去樓空;

貴州萬山被譽為“汞都”,礦區地層下100—150米內已基本被掏空,地下坑道分上下五層網狀交錯,總長達900多公里,問題重重;

被譽為“新中國石油搖籃”的玉門市,1999年全城被迫搬遷,留下了一片令人傷感的廢墟……

中國礦業城市可分為三大類:一是古老的礦業城市,如自貢與景德鎮;二是近代工業化催生的,如撫順、阜新;三是建國后以礦設市模式建立的,如大慶、攀枝花等。據統計,今天中國各類礦業城鎮有400多座,礦業城鎮人口約3億人,是我國城鎮體系的重要部分。這些城鎮的發展和轉型,是影響整個中國的大事。

2

世界的啟發

其實,這種“大地病癥”并非只在中國出現。世界各地都存在著大批的礦業城市,在19和20世紀的工業時代,它們占據著很高的經濟地位,資源也大量消耗。

歐美等國家的工業發展早于中國,類似的困境早已經歷。如何撫平這些疤痕和病灶,人們做過多種多樣的嘗試。

1867年建成的巴黎比特·紹蒙公園算得上先鋒之作,它原來是石灰石礦場,后來變成城市垃圾場。

設計師阿爾方妙手回春,將部分石灰巖地形保留下來,并用混凝土等材料模仿喀斯特地貌,甚至做成真假難辨的鐘乳石,最終形成了一個富有東方風情的山水公園,也是世界造園史上的著名案例。

巴黎郊區比特·紹蒙公園,1863年就已經建成的它,與城市水乳交融、珠聯璧合。圖片來自123rf.com.cn

加拿大維多利亞市附近的布查德花園更是“驚艷”。從高處俯瞰,它宛若愛麗絲夢中的仙境,又似貴族家庭的古老庭園。一百多年前,這是一片屬于商人布查德的石灰礦坑,礦挖完后,布查德夫婦尋遍世界各地,請來珍奇花草和能工巧匠。

經過幾代人的努力,這個礦區“華麗變身”,成為北美最具知名度的花園,每年吸引上百萬人前來觀賞。其所贏得的聲譽和創造的財富,超出原來礦場何止千百倍。

加拿大布查德特花園一角 圖片來自布查德特花園官網

比起相對“清潔”的礦區,難以處理的礦業廢棄地往往會有大量遺存—巨大的坑體、長長的坡道、龐雜的工業建筑、運輸鐵路或地下空間等等,成為“新生”的一大阻礙。這方面,英國“伊甸園”的成功載譽全球。

英國康沃爾郡伊甸園植物園是“新千年工程”之一,建在一座曾被稱作“死地”的廢棄礦坑之上。在“千禧基金”的支持下,設計師獨辟蹊徑,使用了新材料—透光聚合膜,它比玻璃輕很多,蜂巢狀的結構既能適應礦坑復雜的地形,也能抵擋大風,外形像巨大的昆蟲復眼,從高處鳥瞰極富視覺沖擊力。

這座植物園養育著來自世界各氣候帶的植物,利用光滑的建筑表面收集雨水,澆灌植物,形成人工降雨和瀑布。室內溫度、濕度由感應器控制。游客們穿行在“不同氣候帶”時還需要增減衣物。這座植物園在建成后成為焦點,當年就吸引了約200萬游客。

Cornwell郡的伊甸園計劃 圖片來自123rf.com.cn

讓廢棄礦坑如鳳凰涅槃重生的世界級優良范例還有不少,但當遇到天生條件太過艱難情況,沒有及時處理往往會帶來極端難解的結果。

許多積重難返、問題叢生的廢礦區,如臟乎乎的煤礦、污染深重的金屬礦,以及諸多和城市連接成片、面積巨大的礦區,“全世界最致命的地方”則帶給他們驚醒,延誤處理很可能造成幾乎無法挽回的惡果。

劇毒的美國伯克利礦坑 《博物》2011年09期

比如美國蒙大拿州的伯克利礦坑,原本富含銅礦,人們通過抽水降低地下水位從而方便開采,在這里挖出了一個1.8公里寬、2.1公里長的超級大洞,最深處有540米,可謂全世界最深的礦坑之一。

礦產枯竭之后,礦坑廢棄,抽水系統也不再運轉,雨水與地下水開始在礦坑中上漲。這些水溶解了附近巖石土壤中的砷,鎘,鋅等有毒物質,大坑被強酸性的污水注滿,里面幾乎沒有生命,只有極少數微生物還能生存。

水面上時常還會升起毒霧,1995年,一群雪雁來此休息,有342只葬身池中。今天,水平面還在不斷升高,如果不加以治理,污水將會在20年內擴散到整片地區。伯克利礦坑,這個世界上最深的礦坑,成了地球上最致命的地方。

3

艱難的重生

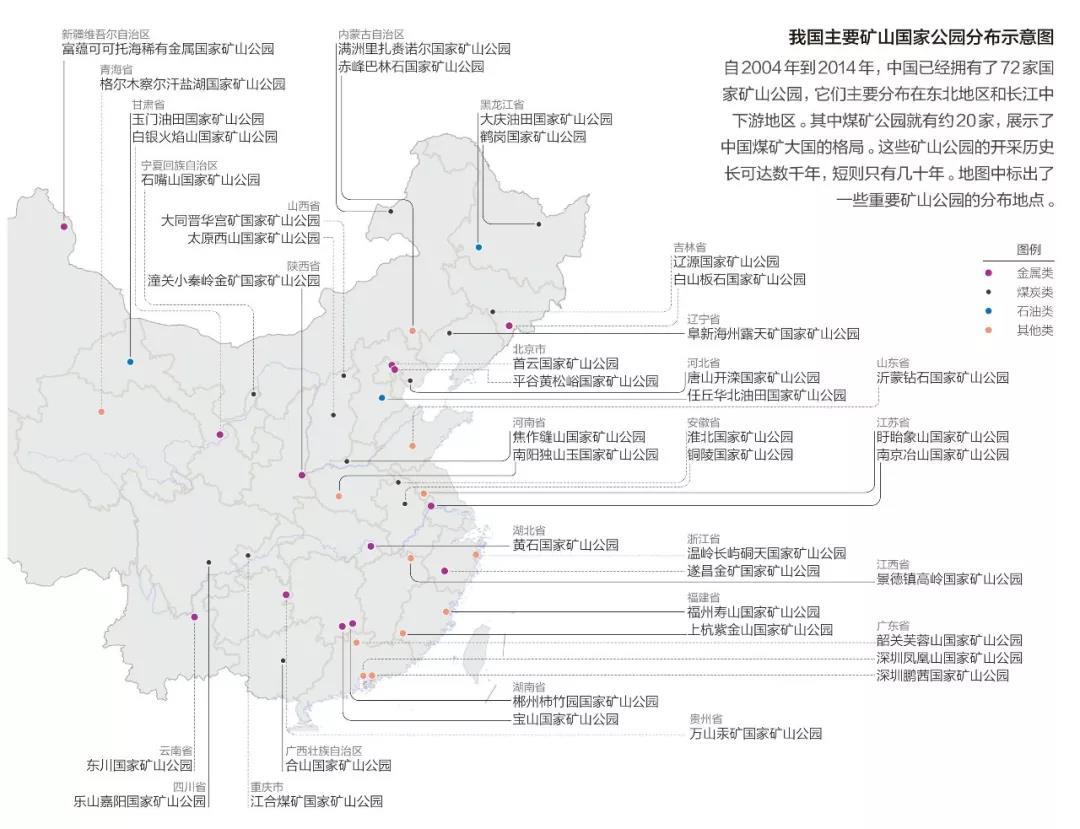

其實,如果大家仔細留意就會一批“另類”的國家公園。它們沒有國家地質公園的奇絕山河華彩大地,也不同于各類國家自然保護區的動植物豐富多彩。

它們有一個另類的共同名字:“國家礦山公園”——從礦山的廢墟中,想要重煥新生。

中國礦業城市可分為三大類:一是古老的礦業城市,如自貢與景德鎮;二是近代工業化催生的,如撫順、阜新;三是建國后以礦設市模式建立的,如大慶、攀枝花等。據統計,今天中國各類礦業城鎮有400多座,礦業城鎮人口約3億人,是我國城鎮體系的重要部分。這些城鎮的發展和轉型,是影響整個中國的大事。

到2017年,我國的“國家礦山公園”家族成員已經達到88位,礦產種類包括煤炭、石油、天然氣、金、鉆石、鐵、銅、鎢、云母、高嶺土、湖鹽、巴林石、大理石等等。

數目雖不斷增加,卻整體質量和效果卻仍然有待提高,不少已經開園的礦山公園游客寥寥,缺乏吸引力。究其原因,中國礦山公園起步晚,發展時間短,乃繞不過去的短板。

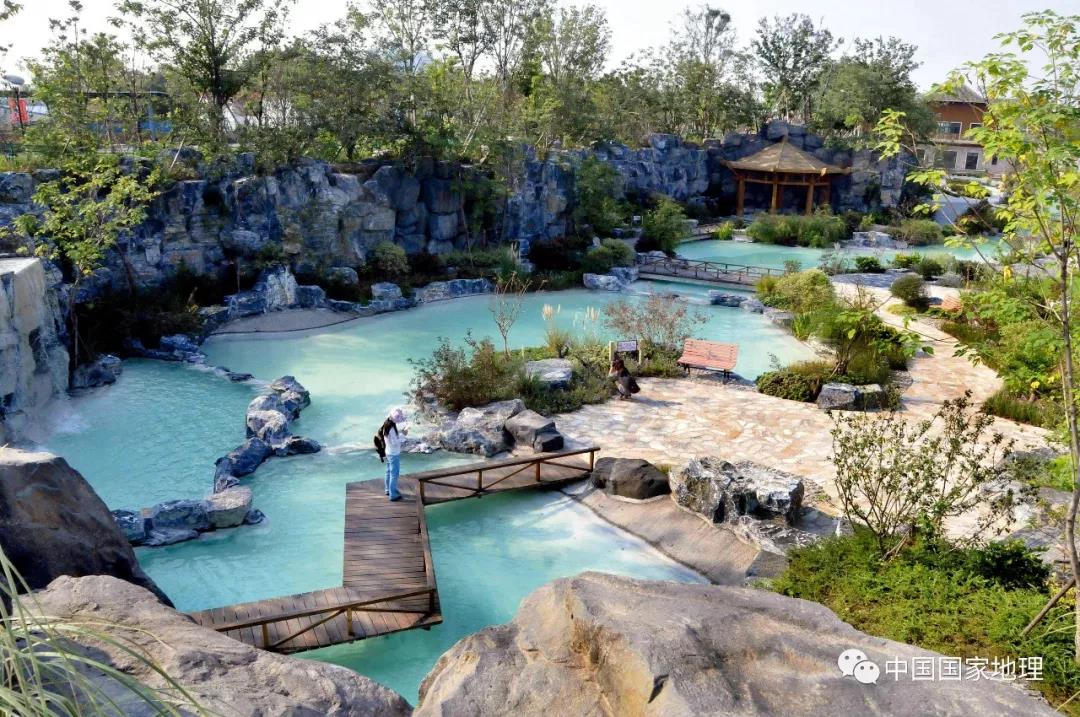

唐山風景秀麗的南湖公園,其前身乃是臟亂的采煤塌陷區。攝影/倪靖波

我國的國家礦山公園的申報與建設工作2004年才啟動。相比起來,一些國家早在19世紀便開始了大量的實踐,推出專門法律;到了上世紀七八十年代,歐美已經出現了大規模成熟的礦業遺址公園,躋身世界遺產名錄;近十年來更是不斷推陳出新。

此外,廢棄礦區的新生是一個龐大而復雜的工程,回顧歷史,不少復興案例都得到了國家力量的大力支持,傾舉國之力來推進“一攬子”工程。

創意不足也是一大缺陷。一些沒落的工礦城市希望能拷貝德國魯爾區的成功,將高聳的煙囪和破舊的廠房變成城市的新景觀。然而,一來改造手法沒有亮點,效果不好,二來常年生活在工礦環境中的市民們對此早已司空見慣,難以產生興趣。

細心對比一下就能看出,世界上廢棄礦區重生的知名案例,往往都與新鮮創意密不可分。

浙江省長嶼硐天國家礦山公園博物館,開采形成的地貌成為博物館廳堂,展示開采歷史和地質知識。攝影/劉振清

美國將一座被廢棄的礦業小鎮打造成全國最大的反恐演習場;

法國畢維利的一座礦坑迎合了當地休閑傳統,變身為垂釣中心;

羅馬尼亞的布拉德鹽礦則成為治療哮喘、氣管炎等疾病的特色醫院;

英國康沃爾郡的“伊甸園”使用了令人耳目一新的材料和設計,如今已經成為馬力強勁的“經濟發動機”,甚至帶動了周邊數個城鎮的發展……

上海吳淞炮臺濕地森林公園中的礦坑花園,由鋼渣陸續回填。 攝影/張金橋

當然,最重要也是最敏感的,則是污染的控制和處理。在恢復過程中,難免出現項目倉促上馬,環境問題“誤診”或者“病急亂投醫”的情況,往往會帶來深遠的影響。

例如有的礦區改造比較粗放,沒有處理好污染的土地和水源,侵害了飲用水系統;一些重金屬超標地塊,卻被作為農業復墾用地,貽害無窮。就算是天才的創意,若污染問題沒有解決好,廢棄礦區的重生只不過是一句空話。

安徽淮北國家礦山公園博物館長廊,建筑創意來自井下巷道。攝影/泰峰

從廢棄礦坑變成城鎮的新風景線,究竟還有多遠的路要走?

美國1970年以來廢棄礦區的生態恢復率為70%左右。礦業強國澳大利亞則被認為是成功地處理擾動土地的先進國家,礦區的生態恢復已成為開采工藝的一部分。

中國廢棄礦區的重新利用率,在百分之十以上已算是上等成績,在個別地區其“新生”的概率甚至還不滿百分之一。

由此,中國大地上廢棄礦坑的重生,還有著許多的空白,許多的可能。

文章來源:公眾號 中國國家地理

上一條

上一條